陕西历史博物馆是热爱历史的朋友来 西安 旅游必然要打卡的地方,这里先来一段官方简介:

陕西 历史博物馆位于 西安 大雁塔的 西北 侧,筹建于1983年,1991年6月20日落成开放,是 中国 第一座大型现代化国家级博物馆。这座馆舍为“中央殿堂、四隅崇楼”的唐风建筑群,主次井然有序,高低错落有致,气势雄浑庄重,融民族传统、地方特色和时代精神于一体。馆区占地 65000平方米。建筑面积55600平方米,文物库区面积8000平方米,展厅面积11000平方米,馆藏文物1717950件(组)。上起远古人类初始阶段使用的简单石器,下至1840年前社会生活中的各类器物,时间跨度长达一百多万年。文物不仅数量多、种类全,而且品位高、价值广,其中的商周青铜器精美绝伦,历代陶俑千姿百态,汉唐金银器独步全国,唐墓壁 画举世无双。可谓琳琅满目、精品荟萃。

陕西历史博物馆为免费博物馆,免费开放时间是每周二至周日,参观时间:

冬季(11月15日至次年3月14日)9:00—17:30(16:00停止发票)

夏季(3月15日至11月14日)8:30—18:00(16:30停止发票)

周一全天闭馆整修(国家法定节假日除外)(除夕闭馆)

博物馆的免费开放实行“免费不免票”制度

1、每天限量限时发放免费参观券6000张(上午3000张,下午3000张),发完为止。

2、散客凭本人身份证或有效证件参观,一人限领一票,当日有效,过期作废。

陕西历史博物馆开始免费领票这些年来,每天早上领票窗口都会排成长龙。因为排队的人非常多,所以想要免费参观的朋友最好是早起去排队领票哦。

另外, 陕西历史博物馆(以下简称陕博)常年有两个收费的特别专题展览,分别是大唐遗宝展(票价30元)和唐代壁画珍品馆(票价300元),我个人强烈推荐大家购买票价30元的大唐遗宝门票,因为有了这张票也可以参观除唐代壁画珍品馆以外的其它所有展厅,并且可以避免和几千人去排队领票的痛苦。更何况,大唐遗宝展是陕博馆藏文物之精华,这么大老远都来了哪有不看之理呢?

其实楼主是一个西安土著,自然对陕博的感情非常深厚。然而小时候因为陕博票价“昂贵”,只有一次亲戚来 西安 旅游才有机会跟大人进去参观,作为一个对历史知识基本为零的小学生,这第一次的参观除了觉得展馆“大的可以在里面走一天”外没有留下更深刻的印象。

一晃就是十几年过去了。2008年3月27日,陕博开始免费向公众开放,4月初我就迫不及待的一大早赶去排队领票参观,那个时候的陕博不像今天人山人海,场馆里一共也就几十个人非常安静,我可以很从容的参观和拍照,这一次我在展馆里整整呆了四五个小时,拍摄了大量照片,并且对馆藏文物有了比较初步的了解,从这时候开始我有了自己钟爱的文物,开始了解国宝背后的故事。

时光如白驹过隙一般飞逝,又是整整十年零六个月过去了,城市在飞速发展,我也不再是当年毛头小伙。但我对陕博的情节依然如初,借着陪伴家人再次参观的机会,我连续两天早上进入陕博拍摄照片,用我的相机记录下一个一个历史的切片。

这个十一长假没有机会来 西安 的朋友,希望我的照片能把你带到陕博,领略千年的灿烂文明。

西周 「 盠方尊 」

1955年 3月出土于 陕西省眉县李村西周窑穴,通高17.2厘米,口径17厘米,重2.75公斤。

盠是西周中期人,受周王册封后,制作此尊,有铭文108字,以纪荣宠。此尊呈直线型的方体,四角各有一凸起扉棱,挺拔、庄重;尊口为圆形,上大下小呈喇叭状,形成外方内圆,方圆结合的新器形,尊的两侧有1对向上卷曲的象鼻形捉手,其位置安排与形象均十分妥当,是实用 和美 的巧妙结合;尊腹部正中饰一圆形冏纹,两边衬有直线和曲线组合的夔纹,主次分明;圈足填有带状窃曲纹,与腹部的主体纹饰相区别,颈部仍用夔纹,但面积和量却相应减弱,以免喧宾夺主,此尊在夔纹的空间又饰以云雷纹和地纹,使器物既丰富多样,又变化统一。

西周 「 盠方彝 」

1955年 3月出土于陕西省眉县李村西周窑穴。

盠方彝为长方形、圈足、顶式器盖,象鼻双耳,内铸铭文106字。彝身铸满文饰,以夔龙纹为主题文饰,对称装饰,中间有圆形涡纹,器身角面以三层文饰装饰,上下两层为夔龙纹两个一组装饰,中间层与盖主纹相同。盖为四坡顶,铸有扉棱为脊。整器庄重规范、工艺精湛。彝是青铜礼器的一种统称,金文中通常有”作宝尊彝”的字样。彝又是一种青铜酒器的专名,盠方彝是根据其铭文和形体而定名的。西周时期青铜器铭文西周社会政治、经济、军事、书法的重要实物资料。青铜器铭文习称金文,金文记载的内容主要有祭祀、战事盟约等,盠方彝铭文记载的是周穆王时期册命摄可六师、殷八师有关军事方面的内容。盠方彝的装饰采用浮雕技法,雕铸出粗犷豪放的文饰,装饰主次关系明确,层次十分清晰,达到了极好的艺术效果,其精美而又带有神秘色彩的文饰,浑厚庄重的器身以及铭文,通过雕铸将他们有机的融合到一起,再现了西周青铜器铸造业的辉煌。

西周 「 牛尊 」

1967年出土于陕西省岐山县贺家村。

陕西省岐山县的贺家村、礼村、凤雏一带是周原遗址的中心。在这块周文化的发祥地上,历来出土的铜器很多,素有青铜器之乡的美誉。而1967年于贺家村出土的铜牛尊是这其中的佼佼者。铜牛尊出土于贺家村东北部一个约半米深,面积约0.5平方米的方形竖坑窖藏中。该窖坑西北距上世纪70年代发掘的周文王宫殿遗址不到200米。尊,酒器也,牛尊即牛形酒器。此尊通尾长38厘米、通盖高24厘米,腹深10.7厘米,重7.5公斤。牛尊通体以云纹和夔龙纹装饰。牛尊整体造型呈伫立伸颈翘首作吼叫状,双眼圆睁,张耳抱角,长体中空浑圆,四腿粗壮。整体造型生动,比例匀称,庄重大气。

牛尊壮硕的躯体仿佛蕴储着无尽力量,威武而又温驯。牛尊鼻作流呈鸟喙下颌状,背上开方口置盖,覆瓦状盖面上铸虎钮,方向与牛向一致,虎头大,昂首竖耳扬尾,长脊下压,四腿发达有力,体微后缩作准备扑攫势,生动塑造了这种大型猎食动物搏击前的瞬间形态。盖与器上大小两个半环钮间以一链环连接之。牛身上的虎身上饰有竖条纹,肩、臀部施涡纹,四脚为横条纹,左右两侧饰顾首夔纹。牛通体施抽象的涡云纹和变相鸟纹,填细云纹,尾为勾连纹。整体造型生动,比例匀称适当,构图疏朗,庄重大气。与商末周初青铜器上神秘怪诞的装饰风格截然不同,铜牛尊的造型和装饰给人以强烈的艺术美感和容易理解的亲切感。

更为难得的是,设计者在整体造型不失生物形态的情况下,巧妙地利用了牛的各个部位实现了酒器的实用功能。牛尊的吻部,开一小流倾酒。而立在牛身上的老虎,实际上是一方盖,提钮揭开盖子,便能注酒于器腹中。倒酒时只要提抬起牛的后肢,前腿着地,使上昂的牛头前倾,酒水就从前端的流中流出。

商周前期的青铜器多为显示权力与地位的礼器及祭祀祖先与神灵的祭器。在祭器中,“尊”最为常见。青铜器铭文中多把“尊彝”作为青铜器的通称,说明作为青铜时代主要的祭器,尊的地位在当时仅仅次于鼎。我国青铜文化光辉而灿烂,种类异常丰富。以酒尊而言,生物形状有鸟尊、象尊、驹尊等。在这其中,牛尊是特别稀少的一种。纹饰瑰丽,铸造精良,体魄壮伟的西周铜牛尊,堪称是西周青铜器中的顶尖之作。

西周 「 日己觥 」

1963年出土于 陕西省扶风县齐家村西周窖藏。通高32厘米,通长33.5厘米,腹深12厘米。

觥即为“觥筹交错”中的觥,此类青铜器出现于商代中期,流行至西周中期,为盛酒器。器盖同铭,内容是说此器是作器者为亡父日己铸造的祭器。此器造型、纹饰极为华美,整体外观庄重、大方 ,设计、制作精巧奇异。全身布满的浮雕纹样多种多样,兽面、夔龙、鸟、虎纹等同处一器,繁而不乱,构图合理,主次分明,为西周青铜器的典范之作。

西周 「 丙卣 」

卣(读作”有”)是 中国 先秦时期酒器。口椭圆形,足为圈形,有盖和提梁,腹深,有圆形、椭圆形、方形、圆筒形等。卣常见于商朝和西周时期,通常商朝的卣多椭圆形,西周则多圆形。古代盛酒器具。古文献和铜器铭文常有“秬鬯 (juchang音巨唱)一卣”的话,秬鬯是古代祭祀时用的一种香酒,卣在盛酒器中是重要的一类,考古发现的数量很多。器形是椭圆口,深腹,圈足,有盖和提梁;腹或圆或椭或方,有也作圆筒形,作鸱鸮形,或作虎吃人形的等等。卣主要盛行于商代和西周,一般说,商代多椭圆形的或方形的卣,西周多圆形的卣。西周卣承商代形制而有所变化,其中最有特色的是鸟兽形卣。鸟兽形有提梁的容酒器,一般统称为鸟兽形卣。

西周 「 日己方彝 」

1963年 陕西扶风县岐家庄出土。

日己方彝华美富丽,雄伟端庄,以饕餮纹为主题纹饰,具有一种神秘的威力和狞厉的美。它的器盖和内底各有铭文18字,大意是天氏为亡父日己铸造祭器,庇护子孙万代。

西周 「 梁其壶 」

1940年2月 陕西宝鸡扶风任家村出土。

巧合的是发现梁其壶的人正是发现大克鼎的人的孙子。这个窖藏共出土文物70余件。属于梁其和伯邑两个家族。这两个都是周王的膳夫相当于现在的侍卫长。窖藏共出土了两个梁其壶其中一个现流失在 美国 ,这个窖藏大部分文物都流落海外或不知所踪。

西周 「 日己方尊 」

1963年 陕西 扶风 县岐家庄出土。与日己方尊同时出土的还有日己方彝、日己方尊、日己觥及它盘、它盉等器物。

战国 「 鸟盖瓠壶 」

国家一级文物

1967年陕西省绥德县废品站发现。通高32.6厘米,口径6厘米,圈足径8.8厘米,最大腹围39.7厘米。

壶呈瓠瓜形,前鼓后曲,壶盖立雕鹑鸟,鸟嘴可以启闭。壶身为宽带纹及蟠螭纹相间。八棱形壶鎜,壶盖与壶鎜有链条相连。这种瓠瓜造型的青铜壶较为少见,设计应参考了北方草原皮囊壶的造型。其细密繁缛的纹饰,生动形象的装饰,是一件罕见的艺术珍品。鸟盖瓠壶的设计还有这么一段传奇;在我国古代的天文典籍中著录有“瓠瓜星”或称“天鸡星”。《史记·天官书》有瓠瓜星的记载。唐司马贞《索隐》解释说:瓠瓜又称天鸡,在河鼓(即牛郎星)以东。古人笃信天命,他们勤于观察星象,研究天文,祭天祀地,以图掌握天命。

秦 「 绿面彩绘跪射俑 」

1990年9月19日出土于举世闻名的秦始皇兵马俑二号坑,整个兵马俑身上都施以彩绘,尤其是面部彩绘完整,白色眼白,黑色瞳孔,双眼炯炯有神,不同于其他的淡粉色陶俑,淡绿面色尤其引人注目,该俑的出土引起了文物专家的争论,谁也不能确定为什么这尊俑的面部要施以绿色颜料。而这件绿面跪射俑是现在兵马俑博物馆发掘出来的唯一绿面俑,极为珍贵。

秦 「 文官俑 」

这件“文官俑”是和“绿面彩绘跪射俑”一同出土的,出土时已经支离破碎,经修复后风采依旧。文官俑微眯的眼神和跪射俑形成了强烈的反差,非常传神。

秦「 跽坐陶俑 」

秦始皇陵陪葬坑出土

跽坐俑又叫跪坐俑,是以管理马厩、饲养马匹的人为模特雕塑的,跽坐是古人的坐姿,双腿前曲,膝部着地,臀部坐于双脚上,成跪坐姿势。跽坐俑为陶质,俑高66厘米-80厘米,有的上唇有胡须,头发向后梳理,在脑后梳成圆髻,纹理清晰,身着交襟长袍;有的双臂下垂,手半握拳置于膝上;有的双臂弯曲,双手拱于袖内。跽坐俑出土于秦始皇陵东侧上焦村马厩坑和陵园西侧的珍禽异兽陪葬坑。据当地群众介绍,跽坐俑早在清代末年曾有发现。出土后因为它安详的姿态、娴雅端庄的仪容,特别是梳发挽髻的样子,被人们以为是女性。上焦村的群众将其作为秦始皇的公主供奉在草堂寺,顶礼膜拜。1931年秦始皇陵西侧内外城之间的岳家沟的一户人家,在挖墓时也发现了1件跽坐俑,同样也被供奉着,远近的人都来烧香求神,甚是热闹了一番。跽坐俑及其所属的陪葬坑,为研究秦代皇室马厩、苑囿的范围、规模及人员配属提供了珍贵的文物资料。

秦「 青铜鹤 」

在很多人的印象中,秦始皇陵中的物品不过就是兵马俑以及战车兵甲,而并不知道,考古工作者在发掘秦陵陪葬坑的时候,曾经意外发现了一个铜水禽坑。

2000年6月,秦始皇陵考古队得知 临潼 孙马村村民打井时发现类似兵马俑的陶俑碎片,即刻赶赴现场调查,发现了红烧土及陶俑碎片,确认这是一处与秦始皇帝陵园有关的陪葬坑遗址。这一陪葬坑距秦始皇陵中心1.5公里,距秦陵外城 东北 角约900米,是目前发现距秦始皇陵最远的一个陪葬坑。

考古工作者共发现青铜水禽46只,其中天鹅20只,鹤6只,鸿雁20只。这些水禽多数由西向东依次排列,头部都朝向一条“象征性河道”的中央,另有少数水禽位于河道内。所有水禽展示的都是动态过程中的瞬间形态,天鹅或立或卧,有的在觅食,有的在休息。几只鹤嘴中含有一铜质虫状物,表现的是从水中捉得虫食后尖喙离开水面的瞬间姿态。而几件鸿雁,则呈现出曲颈鸣叫的姿态。

秦「 杜虎符 」

1975年出土陕西省西安市南郊北沈家桥村

“符”是 中国 古代常用的一种信物,一般分为两半,两半相合,就能作为办理某类事务的定约和践约的凭证。现代汉语中,“符合”一词及来源于此。我国古代兵符多制成虎形。1973年,西安南郊杜城村附近一位农民犁地时发现了一枚形似虎的秦国兵符,即我们要认识的这件“杜虎符”。

杜虎符为左半符,虎作行走状,昂首,尾巴蜷曲。背面有槽,颈上有一小孔。虎符上有错金小篆铭文9行共40字“兵甲之符。右在君,左在杜。凡兴士被甲,用兵五十人以上,必会君符,乃敢行之。燔燧之事,虽母(毋)会符,行殴(也)。”内容大意是:右半符掌握在国君手中,左半符在杜地军事长官手中,凡要调动50人以上的带甲兵士,杜地的左符就要与君王的右符相合,才能行动。但遇上烽火报警的紧急情况,不必会君王的右符。铭文反映出秦以“右”为尊,秦国的军权高度集中,凡征调50人以上的兵士必须经国君认可。

虎符作为 中国 历史上调兵遣将的凭证起源很早,信陵君“窃符救赵”的故事说明至少在战国时期虎符已经行用。而且从记载可知战国时期各国君主为把持军权都实行了类似的制度。

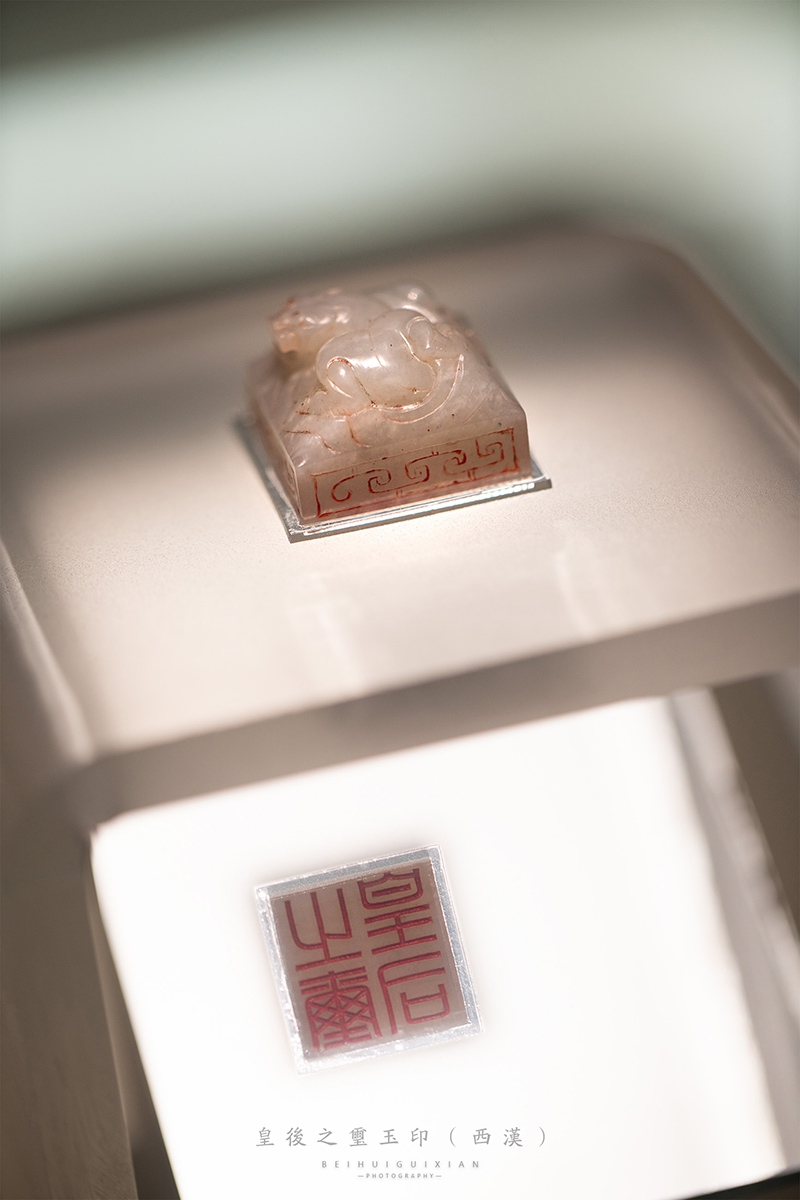

西汉 「 “皇后之玺”玉印 」

二十元换来的国宝级文物

1968年9月的一个下午,陕西省咸阳市韩家湾13岁的孔忠良放学回家,在渠边发现一枚发光的白色小石头,就小心翼翼地装进书包拿回家,他父亲孔祥发看后说是一枚印章,可能是文物,要好好保护,把它上交国家。第二天,孔忠良和父亲把这枚小石头送到当时的陕西省博物馆。经专家鉴定,这是块上好的新疆和田羊脂玉,玉石上雕刻的是一只螭虎,更让专家惊讶的是玉石上雕刻着“皇后之玺”四个篆体字。孔忠良说,当时有专家激动地说,这就是西汉吕后的皇后之玺价值连城!而他和父亲听说是珍贵文物后,毫不犹豫地上交了。当时他们没要任何报酬,博物馆的一位领导给了他和父亲20元作为回家的路费。前两年,博物馆向他补发了证书。

皇后之玺印面为正方形,上雕一只螭(chī)虎形象做纽,四面刻有云纹,印面篆书“皇后之玺”四个字,书体流畅,刀法自然娴熟,可见当时的篆刻艺术已达到了高超的水平。此玉玺质地为新疆和田的羊脂玉,温润洁白、有着凝脂般的光泽,极具观赏性。

我国最早的印章实物发现于安阳殷墟,是商代晚期物品。秦统一后,确立玺印制度,规定帝后印章称“玺”,其余均称“印”。据《汉官旧仪》记载:“皇帝六玺,皆白玉螭虎钮。”还记载:“皇后之玺,文与帝同。皇后之玺,金螭虎钮。”螭虎是一种神话动物,像龙有耳无角,用螭虎做钮表示君临天下,威服臣官的绝对权威。从这件“皇后之玺”的质地、钮式和文字来看,应该是属于西汉的物品。又因它的出土地点距汉高祖和皇后吕雉合葬墓东侧有一千米,由此推测它很可能是吕后生前所用的印章。“皇后之玺”是迄今发现唯一的汉代皇后玉玺,对研究秦汉帝后玺印制度有着十分重要的意义。

西汉「 金饼 」

1999年11月2日, 西安未央区谭家乡北十里铺村新华砖厂用推土机取土,司机赵浩学在操作时感到被异物卡住,便下车察看,从履带中抠出一个扁圆形金属疙瘩,去掉外边黄土,竟是一块黄灿灿的金饼!附近干活的民工闻讯飞奔到推土机周围扒刨捡取,哄抢一空。

当地派出所接到厂方报案,立即派干警多人赶到现场制止,公安未央分局随即又调派警力百余人控制现场,向群众宣传国家文物保护法及相关政策、法规,动员村民主动上缴了一部分。以后又访问村民100多人次,对70个重点嫌疑人传唤审查,得知民工王某等在民警到来前即离场潜逃,便驱车数百里到陕南 旬阳 县此人家中,追回藏匿的18枚金饼。先后累计收缴金饼112枚。

此后,20岁的推土机司机李玉红在金饼出土处几米外作业时,又发现一坑金饼,为防止再发生哄抢,他立即向警方报告,经公安人员现场清理,这坑金饼共107枚,无一散失。两坑“金饼”总数达219枚,而1995年前全国出土“金饼”的总数仅为216枚。

这次出土的219枚“金饼”形制基本划一,仅大小、厚薄和重量略有差异,外观为圆饼形,平均直径6.30厘米。背面凸起,底面凹陷,平均厚度1.19厘米。周边卷唇、圆润,轮廓清晰,每个金饼约为汉代一斤左右重量,219枚总重54.5公斤,其表面有“黄、张、马、吉、贝”等姓氏戳记。西汉的黄金货币是以圆形为基本形状的。具体有金饼、麟趾金和马蹄金等三种称谓。金饼出现的年代稍早于后二者,早在战国墓葬中就有发现。战国时期的金饼呈圆饼状,正面经过锤击,中间内凹,边缘突起,这些黄金货币主要用于赏赐和大宗物品交易。

西汉「 汉并天下 」瓦当

瓦当俗称瓦头,主要功能是防风雨浸湿,保护屋檐,当然还有装饰的作用。

西汉「 汉并天下 」瓦当,直径17cm,陶质。此瓦当面「 汉并天下 」4字凸起,篆书体。《汉书·贾邹枚路传》记:夫汉并二十四郡,十七诸侯,方输错出,运行数千里不绝于道。又《董仲舒传》中言:今陛下并有天下,海内莫不率服,广览兼听,极群下之知,尽天下之美,至德昭然,施于方外。夜郎、康居,殊方万里,说德归谊,此太平之致也。「 汉并天下 」有称耀之意,也就是为了纪念前202年刘邦率汉军在垓下击败项羽,建立汉朝一统天下而制作的瓦当。

西汉 「 鎏金银竹节铜熏炉 」

国宝级文物

1981年出土于陕西省兴平市茂陵东侧从葬坑。通高58厘米,口径9厘米。铜炉系博山炉形式。由炉体、长柄、底座分铸铆合而成,通体鎏金鋈银,精雕细镂,是一件至为罕见的艺术精品。

炉的底座上透雕着两条蟠龙,两条龙昂首张口咬住竹柄。竹节形的柄分为五节,节上还刻着竹叶,柄的上端有三条蟠龙将熏炉托起。熏炉为博山形,炉体下部雕饰蟠龙纹,底色鎏银,龙身鎏金,炉体上部浮雕四条金龙,龙首回顾,龙身从波涛中腾出,线条流畅,造型奇妙。整件熏炉被分为三个装饰区域,共有九条龙装点其间。“九”在我国古代象征最高数字,是皇权的一种体现。

炉盖口外侧刻铭文一周三十五字:“内者未央尚卧金黄涂竹节熏炉一具并重十斤十二两四年内官造五年十月输第初三”。底座圈足外侧刻铭文三十二字:“内者未央尚卧金黄涂竹节熏炉一具并重十一斤四年寺工造五年十月输第初四”。从炉盖外侧铭文可知,此炉是西汉皇家未央宫的生活用器。从同时出土的“ 阳信 家”刻铭的铜器分析,加之历史文献的记载,得知这件熏炉原在未央宫,建元五年(前136年),汉武帝将其赏赐给姐姐阳信 长公主。

平阳公主,汉景帝刘启与皇后王娡的长女,汉武帝刘彻同胞长姐。本封阳信公主,因嫁于开国功臣曹参曾孙 平阳 侯曹寿,故又称 平阳 公主。曹寿去世后, 平阳 公主改嫁汝阴侯夏侯颇。夏侯颇死后,又改嫁自家的骑奴卫青。

西汉是一个不拘门第的时代,因此公主才能嫁于骑奴,而这个骑奴卫青的姐姐又嫁给了汉武帝刘彻。汉武帝见卫青有才予以重用,卫青也不负武帝重托在对匈奴的作战中建立奇功。卫青的外甥霍去病从小跟随卫青在军营长大,武帝也很喜欢这个孩子,将霍去病留在身边悉心培养。

元朔六年(前123年),十七岁的霍去病被汉武帝任命为骠姚校尉,随卫青击匈奴于漠南,与轻勇骑八百直弃大军数百里赴利,斩捕首虏过当,“过当“一般被理解为斩杀敌人数目超过己方损失的数目。斩首2028人,其中包括相国、当户的官员,同时也斩杀了单于的祖父辈籍若侯产,并且俘虏了单于的叔父罗姑比,功冠全军,封冠军侯。此为冠军来历。

元狩二年(公元前121年),武帝任命十九岁的霍去病为骠骑将军。于春、夏两次率兵出击占据河西地区的匈奴浑邪王、休屠王部。斩首4万余,俘虏匈奴王5人及王母、单于阏氏、王子、相国、将军等120多人。从此,汉朝控制了河西地区,设 武威 、 张掖 、 酒泉 、 敦煌 四郡。为打通了西域道路奠定基础。匈奴为此悲歌:“失我 祁连山 ,使我六畜不蕃息。失我焉支山,使我嫁妇无颜色。”

元狩四年(公元前119年)春,漠北决战。霍去病率军北进两千多里,斩首左贤王部70400人,俘虏匈奴屯头王、韩王等3人及将军、相国、当户、都尉等83人,乘胜追杀至狼居胥山,在狼居胥山举行了祭天封礼,兵锋一直逼至瀚海。经此一战,匈奴被汉军在漠南荡涤,匈奴单于逃到漠北,匈奴远遁,而漠南无王庭。霍去病封大司马大将军,而“封狼居胥”成为了兵家至高荣誉。

这是一件我最喜欢的文物之一,我喜欢它不仅仅是因为它的器型精美,更喜欢它背后的故事和那个金戈铁马的时代。

西汉「 喇叭裙女立俑 」

西安市西郊汉长安城遗址出土,女俑以巾裹头,状如风帽,面容丰满,柳眉杏目,直鼻小口,双手抱袖置于腹前。身着白色深衣长袍,衣摆宽大形似喇叭,长垂曳地。俑身材修长,线条优美,比例匀称,神态端庄恬静。

根据文献记载,汉代社会对女性的审美观是面容姣好,以唇红齿白,皮肤光洁为美。身材方面讲究体态轻盈,弱骨丰肌。当时的文学作品中对此多有描述,如《孔雀东南飞》中有“东家有贤女,窈窕艳城郭”,王桀《神女赋》中描述的“丰肤曼肌,弱骨纤行”,“肤柔曼以丰盈”。目前所见出土的大量汉代女性陶俑、木俑及画像砖石中的形象,无论是长袖曼舞的女子,还是吹竽抚琴的伎乐,大多为细腰袅袅,轻盈欲飞,即所谓的“窈窕淑女”,汉代著名的美女赵飞燕就是由于体态轻盈、腰肢纤细而深得汉成帝的宠爱,这和后世唐朝以丰盈为美形成了强烈反差,汉代对女性的审美更符合我们今天的眼光。

西汉「 彩绘雁鱼灯 」

国家一级文物

整个灯为一只鸿雁回首衔鱼的形状。灯由雁头、雁体、灯盘和灯罩四部分组成,灯盘和灯罩能够转动开合,不仅可以挡风,还可以调节光线的明暗度和照射角度。最令人惊叹的是,灯油点亮后产生的油烟会顺着大雁颈部导入大雁的腹内,雁腹盛有清水,烟会溶于水中,从而起到了净化空气的作用,避免了对环境的污染。这种科学巧妙的设计体现出汉人的聪明才智和环保意识。

西汉「 彩绘女立俑 」

西汉「 彩绘跽坐女俑 」

西汉「 银卧鹿 」

1957年陕西神木纳林高兔出土。共五件,三雌两雄,这是雌鹿之一。昂首前视,两耳竖立,四肢屈曲,作卧伏状。为匈奴族雕刻工艺的杰作。

西汉「 彩绘步兵俑 」

1991年陕西省咸阳市汉长陵陪葬坑出土。

步兵俑头包发巾,身穿红色至膝长襦,腿扎行滕。右手半握拳上举,原来可能持有武器。汉承秦制,在葬俗上用兵马俑陪葬即是一例。除长陵外,在安陵、霸陵、阳陵、茂陵等西汉帝陵及大臣贵戚墓的陪葬坑以及江苏徐州狮子山汉墓中都发现有大量兵马俑随葬。

西汉「汉兵马俑 」

汉兵马俑和秦始皇兵马俑比起来非常迷你,恐怕是吸取了前朝对民力征用过度的教训。

西汉「 金怪兽 」

1957年陕西神木纳林高兔出土。长11,高11.5厘米,160克。

怪兽为鹰嘴兽身。大耳环眼,头生双角。每角分四叉,叉端各浮雕有立耳环眼鹰嘴怪兽。怪兽弯颈低头作角抵状。尾卷成环形,亦作怪兽头像。身驱及四肢上部满饰凸云纹,颈及胸部以细线条刻划成鬃毛。怪兽之角、尾、托座系分铸焊接而成。圆雕、透雕、浮雕兼施。鹰喙兽身,头生双角如鹿,偶蹄,立于四瓣花形托座上。托座正中凸起呈覆斗形,周边花瓣上各有三个小圆孔。怪兽眼珠凸出,大耳竖立上双角内弯,作倒八字形向侧后展开。角分四叉,叉端各有一个怪兽头象,也为立耳环眼鸟喙,脖颈屈曲虬结,前后相连构成兽角的主干。怪兽前肢挺直前倾,后肢跨前,弯颈低头作角斗状。细腰,体内中空,尾卷成环形,亦作怪兽头象。通身及四肢上部饰凸云纹,颈脑部饰鬃纹,双角及钩喙饰凸楞纹。角、尾和托座系另铸焊接。造型奇特,雕工考究,反映了当时匈奴族金工匠师的高超技艺。

这件黄金制成的奇怪动物,之所以被称为怪兽,是因为它是多种动物的集合体:身体似羊、嘴似鹰、角似鹿、蝎形尾,四蹄立于花瓣形托座上。仔细观察,你会发现,怪兽的两只抵角是由两两身相连、背相对的16只小鸟组成的,而且蝎形的尾巴也是一只小鸟的样子。因此,这件小小的怪兽身上竟隐藏了十七只小鸟,体现出工匠们的睿智巧思和精湛做工。根据金怪兽底盘上的小孔,学者们推测可能是匈奴族首领帽上的冠饰。

北魏「 十字型高髻女俑」

北魏「 男弓囊俑 」

东魏「 鎏金佛菩萨三尊铜造像 」

1999年出土于陕西省西安市未央区大刘寨。通高35厘米。

整体造型为一佛二菩萨 ,由主尊、背屏、左右胁侍 菩萨 、底座及两侧的翼形饰件等七个构件组成。各构件之间以榫柱与卯眼相插组合。这尊鎏金佛 菩萨 三尊铜像构思奇特,铸造精湛,装饰华丽,堪称佛教造像中的精品。

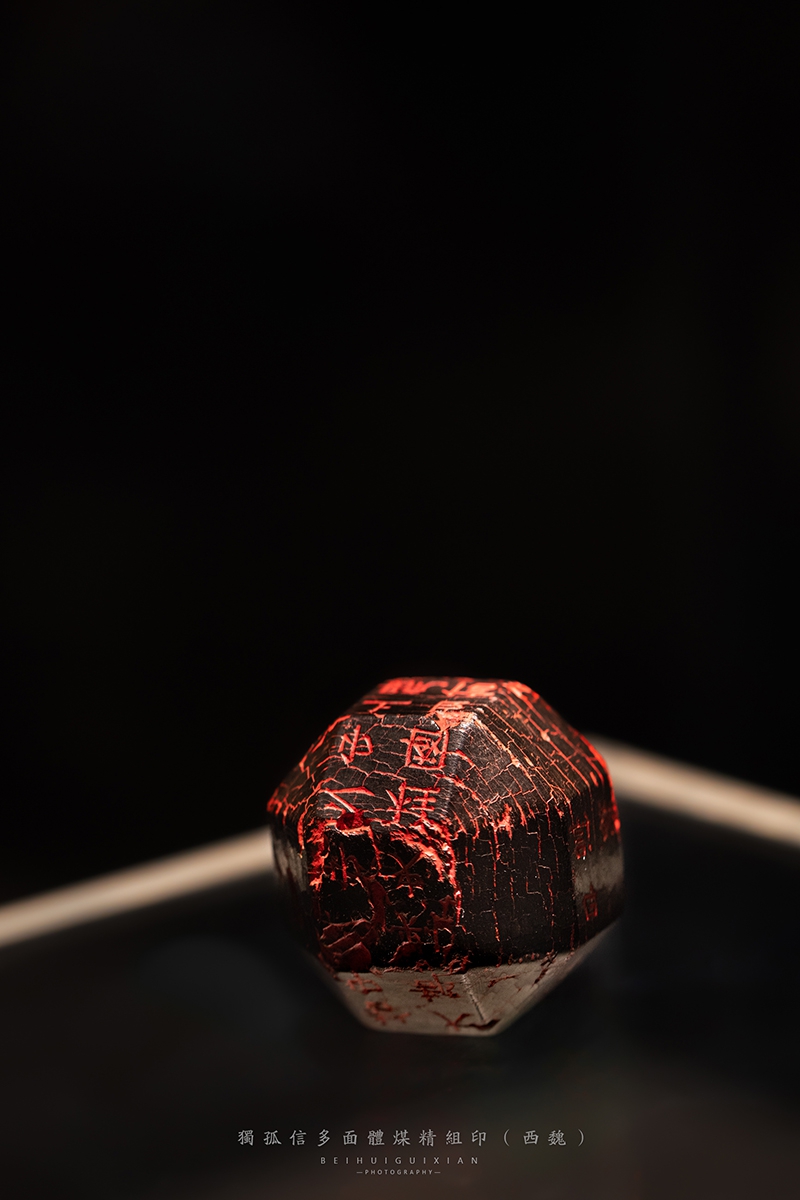

西魏「 独孤信多面体煤精组印 」

中国古代第一老丈人的印章

1981年11月9日,被陕西省旬阳县旬阳 中学的一名叫做宋清的中学生在回家的路上发现。当时他以为捡到的是一块奇怪的石头,上缴后才知道是如此重量级文物。

印由煤精制成,呈球体8棱26面,其中正方形印面18个,三角形印面8个。有14个正方形印面镌刻印文,分别为臣信上疏、臣信上章、臣信上表、臣信启事、大司马印、大都督印、刺史之印、柱国之印、独孤信白书、信白笺、信启事、耶敕、令、密,等。印文为楷书阴文,书法遒挺拔,有浓厚的魏书意趣。据印文内容及核查史书,此印为北周大司马独孤信之印。十四面印文内容不同,各有其用途,是研究北朝印玺制度的珍贵实物资料。

独孤信不仅自身战功赫赫,他的女儿也很有名。他有7个女儿,其中大女儿嫁给了北周的明帝,成为周明敬后;七女儿嫁给了隋开国皇帝杨坚,是历史上以嫉妒著称的隋文献后;四女儿嫁给了唐代开国皇帝李渊的父亲。因此他作了连续三个朝代的国丈或太上国丈,所以人们戏称他为“ 中国 古代第一老丈人”。不过正因为有此渊源,所以隋唐两代最高统治者身上都流淌有少数民族的血液,因此大唐盛世吸纳各方精髓、接受异族文化就没有太多的心理障碍,这也成为隋唐两代社会开放、民族平等的前提之一。

北周「 彩绘贴金安伽墓石门 」

安伽墓位于西安市北郊未央区大明宫乡炕底寨村 西北 约300米处。村子相传始建于明代,唐武则天时在此修建大福(佛)殿,殿基为夯土台基,台基上原有佛像( 菩萨 像),时人称之为 菩萨 娘娘,因而此台基被当地人称为 菩萨 娘娘炕,村子居于台基之下即被取名为炕底下村,后又改名为炕底寨村。 西安 北周安伽墓的发掘,为我们展现了一座风格迥异于北周时期其它墓葬的来华粟特人墓葬。

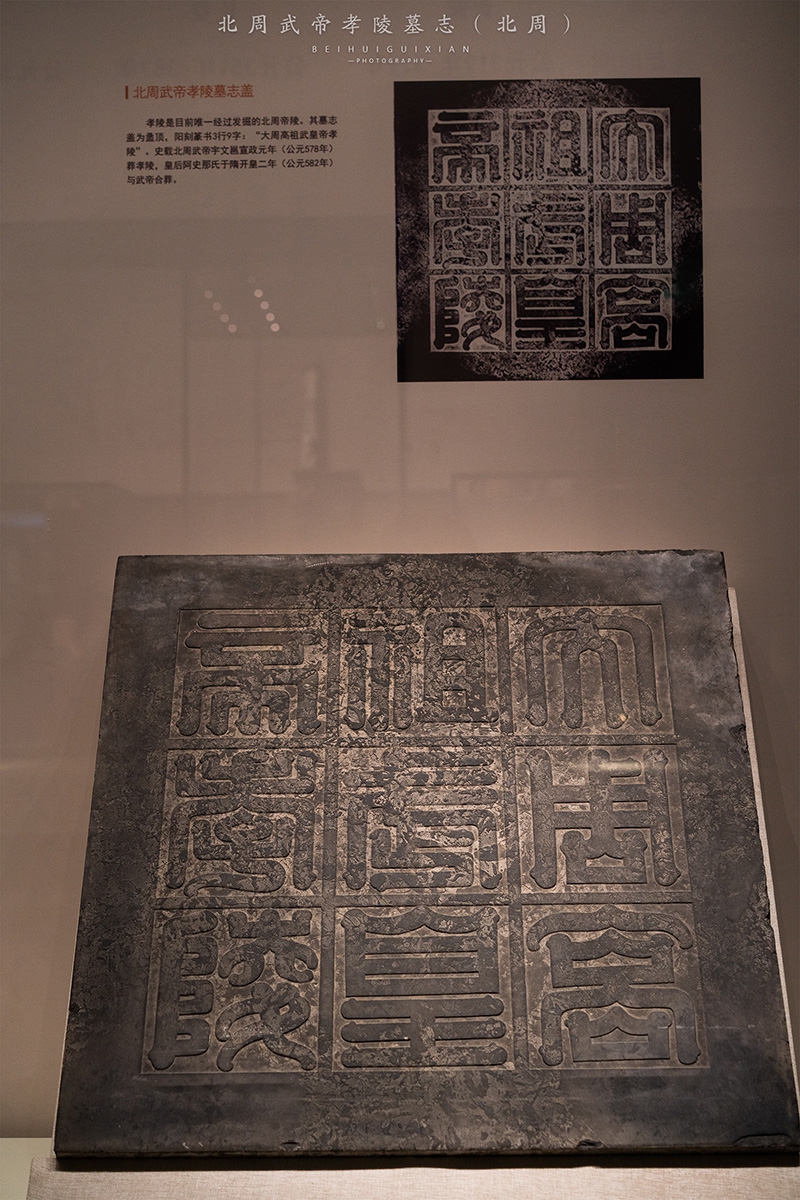

北周「 北周武帝孝陵墓志 」

1994年 陕西省咸阳市陈马村孝陵出土。

1993年8月初,位于陕西省咸阳市渭城区底张镇(今陕西省西咸新区空港新城底张街道办)陈马村附近的一座古墓接连被盗。这是一个地面没有封土和任何标志的墓葬。盗掘者由这个墓葬中偷走了一枚金印及其它珍贵文物,在进行文物交易时,被公安机关抓获。鉴于墓葬被盗严重,考古部门决定进行抢救性挖掘。

古墓虽经多次盗掘,但出土物仍有数百件之多。其中有各类陶俑150多件、陶瓷器近40件、玉器8件、 铜带 具1套、金器21件等等。其中的2合志石解开了历史留下的这道谜题。一为“大周高祖武皇帝孝陵“一为“周武德皇后志铭”,志面阴刻“大隋开皇二年岁次壬寅四月甲戌朔二十三日甲未周武帝皇后阿史那氏祖谥曰武德皇后其月二十九日壬寅合葬于孝陵”。史载,北周武帝宇文邕于宣政元年(公元578年)葬孝陵,皇后阿史那氏于隋开皇二年(公元582年)与武帝合葬。由此证明古墓就是北周武帝与皇后阿史那氏合葬的孝陵。

隋「 白石佛立像 」

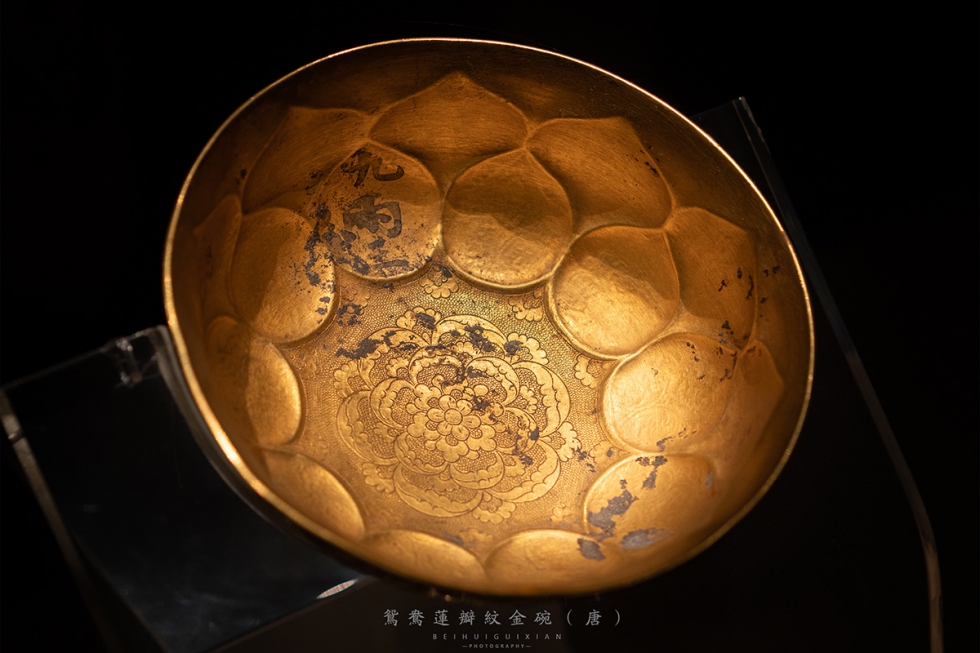

唐「 鸳鸯莲瓣纹金碗 」

国宝级文物, 陕西历史博物馆镇馆之宝之一,大唐遗宝之最。也是我最喜欢的文物之一。

1970年10月, 西安南郊何家村发现了唐代窖藏金银器1000多件,这是我国唐代金银器的一次空前发现。其中两件鸳鸯莲瓣纹金碗最为珍贵,代表了盛唐时期我国北方金银器制作的高度成就。从现在掌握的资料看,这是唐代金银器中仅见的最堂皇的金碗。

碗锤击成型。侈口,圆唇,鼓腹,平底,喇叭形圈足。器身满饰珍珠地纹,腹部捶出双层仰莲瓣,上层莲瓣中分别錾鸳鸯、鹦鹉、鸿雁、鹳翎、鹿、狐、獐、兔、鸭等珍禽异兽。下层莲瓣内刻忍冬花草。碗内底刻宝相花。圈足饰方胜纹一周,内刻鼓翼云端的飞鸟一只及流云数朵,底沿以小联珠缀成。碗内壁有墨书重量 “九两三”。制作精妙绝伦,富丽堂皇。

这两件金碗流畅的莲瓣、稳重的双重结构和华丽的纹饰,是典型的唐代艺术风格。当然,其对西方金银器造型的借鉴和改造也体现了唐代中西文化的交流融合与唐人的创新精神。 这对碗在装饰上,将蓬勃向上的时代精神和兴旺和谐的民族审美情趣融合其中,整体和局部的关系,写实与寓意的关系也处理的恰到好处,充分体现了唐代金银器装饰艺术的成熟,是罕见的艺术作品;而将多层次 高密 度的纹饰这样繁而有序、清淅准确地錾刻在小小的空间内,更是唐代金银细工高超技艺的杰出表现。

金碗实物出土罕见,文字记载亦不多。《唐摭言》曾说:“王源中文宗时为翰林承旨,暇日与诸昆季蹴踘,毬子误中源中之额,薄有所损。俄有急召比至,上讶之。源中具以上闻。上曰:‘卿大雍睦。’命赐酒二盘,每盘贮十金椀,每椀各容一升许。宣令并椀赐之。源中饮之无余,略无醉容。”可见,金椀多为皇帝所使用,由此可知何家村鸳鸯莲瓣纹金碗的珍贵了。

鸳鸯莲瓣纹金碗所采用的装饰手法,称为适合纹样构图。它是将要装饰的器物划分成许多小区间,然后给这些小区间填以适合纹样。通过每个小区间的装饰,达到美化整个器物的目的。这种手法常见于初、盛唐,中晚唐就不多见了。

唐「 摩羯纹金长杯 」

1983年 西安市太乙路出土。高3.5厘米,长径13.1厘米,短径7厘米,重174克。 四曲椭圆形,圈足,杯内底錾刻摩羯纹及火焰宝珠,底称以水波纹,周饰单向莲瓣纹,杯的内壁以花瓣栏形成四个区间,里面錾刻两组对称的宝相花,宝相花两侧錾刻对称折枝花。杯口沿内侧与圈足外侧各饰一周花瓣。杯心长鼻利齿的鱼身怪兽,古 印度 称做“摩羯”,被认为是河水之精,生命之源。该杯造型虽是 中国 式,但内壁摩羯纹确实 印度 文化影响的产物,摩羯周围锤揲出一周突出的联珠纹装饰,又仍具有西亚金银器的特点。这说明唐代晚期金银器中中亚 、西亚风格的影响虽然减弱,金银器中国化的进程几近完成,但外来文化的影响仍根深蒂固地存在着,不过是痕迹日趋隐蔽罢了。

唐「 兽首玛瑙杯 」

国宝级文物, 陕西历史博物馆镇馆之宝,是至今所见的唐代唯一一件俏色玉雕,是唐代玉器做工最精湛的一件,也是唐代中外文化交流的产物,列入《首批禁止出国(境) 展览文物目录》

1970年10月在 陕西省西安市南郊何家村出土。

唐兽首玛瑙杯做工精湛,选用极为罕见的缠丝玛瑙制成,材质纹理细腻,层次分明,光鲜润泽。工匠又巧妙利用材料的自然纹理与形状进行雕刻,依色取巧,随形变化。玉师在玉材的小端雕琢出惟妙惟肖的兽头,把纹理竖直的粗端雕琢成杯口,而口沿外又恰好有两条圆凸弦,线条流畅自然,天衣无缝。作者巧妙用俏色技巧,将兽眼刻画得黑白分明,形神毕肖,真正达到”画龙点睛”的效果。兽嘴镶金的工艺处理,也是匠心独运,它金光闪闪,克服了兽嘴处材质色泽太深的不足,使兽头的造型之美更为突出。兽首玛瑙杯造型写实、生动,杯体是模仿兽角的形状,杯子的前部雕刻为牛形兽首,双眼圆睁,炯炯有神,刻画的神形皆肖。兽嘴处镶金,起到画龙点睛的作用,其实这是酒杯的塞子,取下塞子,酒可以从这儿流出。头上的一对羚羊角呈螺旋状弯曲着与杯身连接,在杯口沿下又恰到好处地装饰有两条圆凸弦,线条流畅自然。这件酒杯材料罕见珍贵,是极其稀有的缠丝玛瑙,材质纹理细腻,层次分明。

唐「 鎏金舞马衔杯纹银壶 」

国宝级文物

1970年10月在 陕西 省 西安 市南郊何家村出土。

银壶的造型采用了北方游牧民族使用的皮囊和马镫的综合形状。在壶身的两面,以模压的手法各捶出一匹翘首鼓尾、衔杯匐拜的舞马。提梁、盖及舞马纹饰均鎏金,灿灿金色与灼灼银光交相辉映,色调分外和谐富丽。此壶造型、纹饰别具匠心,制作精湛,舞马形象栩栩如生,尤具风采,更因其印证了史书中记载的玄宗驯养舞马祝寿的故事而弥足珍贵。

唐「 鎏金海兽水波纹银碗 」

1970年10月在陕西省西安市南郊何家村出土。

碗高3.6厘米,口径11.2厘米,重152克。腹部捶打出均等的14条水波纹,其间錾刻飞禽、走兽,陪衬以花草,山岳,碗内底中心还贴焊着一只鎏金海兽,动静有节,生动有趣。

这件银碗在纹饰上比较特别,有两种不同风格的水波纹饰,一种是碗腹的14条曲线水波瓣,纹样整齐平静,在中国传统器物造型中从未出现过,而粟特银碗器体多分曲或呈花瓣形,并以锤揲技法使之凹凸起伏,因此,这件银碗波瓣的产生应该是受到粟特风格的影响。另一种是碗底内衬托海兽的水波纹,着力刻画汹涌的水势,不像碗腹那种整齐 和平 静,水波与海兽相衬,是一种具有中国民族化风格的纹饰。所谓海兽,它的形象似乎介于狮子 、狐狸和犬类之间,有学者认为海兽是外来文化的体现,也有学者认为是属于中国民族化的东西,总之这件银碗始终闪耀着中西合璧的光辉。

唐「葡萄花鸟纹银香囊 」

1970年10月在陕西省西安市南郊何家村出土。

《旧唐书》卷五一讲:安禄山反叛,玄宗等逃离长安,途径马嵬坡时,赐死杨贵妃,并葬于此地。玄宗后来自蜀地重返 京都 ,念及旧情,密令改葬。当挖开旧冢时,发现当“肌肤已坏,而香囊犹在”。这就说明杨贵妃身上佩戴的香囊,是用金属制作的。

1987年4月3日, 陕西宝鸡扶风法门寺佛塔施工现场发现一个地宫,地宫内发现包括佛指骨舍利在内的无数唐代珍宝。地宫第一道门内发现一物账碑,经清理检查,物账碑记录了地宫内所有物品的清单,其中有“香囊两枚,重十五两三分”的记载。经过和出土文物的比对,以及《旧唐书》里关于唐代香囊为金属制做的推论,得知何家村出土的这两件物品也为唐代香囊。至此,“肌肤已坏,而香囊犹在”的秘密终于揭开。

香囊外壁用银制,呈圆球形,通体镂空,以中部水平线为界平均分割形成两个半球形,上下球体之间,一侧以钩链相勾合,一侧以活轴相套合,下部球体内又设两层银质的双轴相连的同心圆机环,外层机环与球壁相连,内层机环分别与外层机环和金盂相连,内层机环内安放半圆形金香盂,外壁、机环、金盂之间,用银质铆钉铆接,可以自由转动。这样无论外壁球体怎样转动,由于机环和金盂重力的作用,香盂始终保持重心向下,里面的香料不致撒落于外。尽管已经经历了一千多年,其仍然玲珑剔透,转动起来灵活自如,平衡不倒,其设计之科学与巧妙,令现代人叹绝

唐「镂空缠枝纹银香囊 」

1970年10月在陕西省西安市南郊何家村出土。

唐「鎏金银铁芯铜龙 」

1975年陕西省西安市南郊草场坡出土。

这件铜龙是铁质的,通体鎏金,身体细长,两只有力的前脚紧扣地面,龙头与上身呈“S”型,龙嘴张开,露出牙齿和弯曲的龙舌,两只圆睁的双眼直视前方,龙角紧贴头部向后伸展,龙尾丛高高上扬的后肢处反折向龙头上方。整条铜龙身体流畅,极富动感,体现出唐代龙的生动美与气势美,堪称精品。

唐「莲花纹石柱基础 」

唐「十二生肖俑 」

1955年陕西省西安市韩森寨出土,高36.5至42.5厘米。兽首人身,神态各异,惟妙惟肖。十二生肖俑在墓葬四个角各摆放一组三尊用于辟邪。

唐「三彩载乐骆驼俑 」

国宝级文物

1959年出土于陕西省西安市西郊中堡村唐墓,通高58厘米,长41厘米。

这件三彩骆驼载乐俑是盛唐时期杰出作品。出土于唐右领军卫大将军鲜于庭海墓。在一匹高大的白色骆驼背上,左右两侧各坐两个乐俑,中央为一着绿袍起舞的男性胡俑。四方乐手神情专注,正在演奏胡乐。中央舞者挥臂舞袖,似正在合乐而舞。人的面、手部均未施釉,以彩绘开相刻画细部。白骆驼塑造健硕,动态自然,施褐釉于鬃毛部渲染。作品题材新颖,风格独特,型体高大,典型代表了盛唐社会风俗及高超艺术成就。

唐「鎏金蔓草花鸟纹八棱银杯 」

1982年陕西省西安市东郊纬十街电车二场工地出土。

饮酒器,银质, 镀金。八曲侈口,腹和足均作八棱形,腰略束。腹壁棱间饰以缠枝蔓草和花鸟相间的图案各四组,圈足面饰缠枝蔓草纹,环柄上有半圆形护手,护手上饰一展翅飞翔的鸿雁,下以萱草相称。地纹皆饰鱼子纹,刻工精细,富有生机,颇具匠心。

唐「彩绘釉陶帖金文吏俑 」

唐「彩绘文官俑 」

唐「彩绘女立俑 」

唐代女性以丰盈为美展现的淋漓尽致,和汉代形成鲜明对比。

五代「耀州窑青釉提梁倒灌壶 」

国宝级文物

1968年陕西彬县出土,高18.3cm,腹径14.3cm。

壶盖与器身连为一体。凤凰作提梁, 狮子当流,想象丰富,神态生动,具有清新活泼的生活情趣。腹部满刻四朵盛开的缠枝牡丹花,刀法犀利圆润,装饰效果浓郁。梅花形注水口设于壶底中央,壶内有漏柱与水相隔,灌水时将壶倒置,待盛满后,将壶放正,滴水不漏。釉面莹润,造型独特,构图严谨,图案精美,是耀州窑的代表作品。

耀州窑是我国古代北方著名的八 大名 窑之一,它始于唐,兴于宋,衰落于明,以生产工艺精湛的刻花青瓷驰名中外。刻花技艺是先用刀具垂直刻出纹样轮廓,再在纹样旁用刀具斜刻,并剔去倒痕中的底泥,使纹样微凸,然后施釉烧制。成品花纹清晰,层次分明,釉色晶莹透亮,有很强的立体效果。这件青瓷刻花倒灌壶实为耀州窑一件罕见的珍品。

明「粉彩仪仗俑群 」

明代秦简王墓陪葬品,共300余件,是明秦简王死后随葬的仪仗队。佣手中原持木质道具已朽,踏板下墨书佣名70余种,有清道旗、金鼓旗、白泽旗、告止幡、信幡、戈、戟、弓箭、笙、笛、板、琵琶、抬轿、跟驾、梅花灯、各样伞、扇等,阵容庞大,浩浩荡荡。

寥寥60张照片完全不足以概括陕博文物之灿烂,很多我没有拍进去的珍品等着各位亲眼鉴赏。希望我这篇简单的介绍能对大家参观陕博带来一点帮助,谢谢!

感谢大家的支持,我看到回复里有朋友问在人流密集的博物馆里拍文物,所以我补充一段个人经验供大家参考。

先看一下手机拍的陕博环境,可以说是人满为患,光线暗淡,首先要做的就是如何避开人流的问题。

拍摄博物馆首先要对博物馆足够的了解,了解展品的分布位置,制定一个大概的拍摄顺序和计划。

拍摄顺序非常重要,这个顺序决定你如何能避开人流。

首先肯定是要赶早去大唐遗宝售票处排队,购买这个票的人远远少于免费领票的人群,你可以更早的入场。

入场以后迅速跑步进入展厅,考虑到其他观众都是从第一展厅顺序参观,那么我就放弃第一展厅直接去第二展厅开始拍摄,因为拍摄需要较长时间,所以参观人流会逐渐追上我的进度,当人流多到已经开始影响拍摄的时候再跑步去下一个人流还没到的展厅继续拍摄。基本拍完后再回到第一展厅,在人流中等待时机拍摄。

这样从早上八点半开馆拍到中午基本可以完成6-7成拍摄计划,然后就可以回家整理照片了。

整理照片的目的一个是修图,另一个是找出计划中没有拍好的、漏拍的展品,以便于第二次补拍。第二天,如法炮制,主要针对漏拍的和需要补拍的展品进行重点拍摄。

器材方面我使用的是索尼A7R3+FE 55/1.8ZA和转接佳能百微,针对不同的展品大小使用不同的镜头进行拍摄。为了避免反复多次换镜头浪费时间,我的做法是一个镜头拍完所有的东西再回头用换一个镜头补充拍摄。

展馆不允许使用闪光灯和三脚架(也根本不需要),因此全程手持拍摄。

对于玻璃反光问题,只要你耐心寻找特定角度,就不会存在反光。CPL我不考虑使用,因为展馆已经很暗了,使用CPL会进一步减光导致ISO进一步提高,有损画质。